Tres exploradores ‘extraviados’ en la Capital Mundial de las Cumbias

Profesores de la Universidad UNAB llevan años rescatando el patrimonio cultural de una ciudad que ignora su pasado.

Por Pastor Virviescas Gómez

Enviado especial de Ciencia Abierta UNAB. Reportero con 40 años de experiencia y tres Simón Bolívar.

El 16 de junio de 2024 la capital santandereana celebró la primera estrella del Atlético Bucaramanga con la “Cumbia de los Trapos”, razón por la cual fue posible ver ese domingo desde el aeropuerto de Lebrija hasta el estadio ‘Alfonso López’ (hoy ‘Américo Montanini’) a gentes de los más encopetados círculos sociales abrazarse y bailar este son con aquellos venidos de sectores populares.

Al tiempo que voladores, trompetas, equipos de sonido, harina, espuma y agua atizaban la euforia desbordada en la llamada Capital Mundial de las Cumbias, tres profesores del Programa de Música de la Universidad UNAB estaban dedicados y hoy siguen en la labor de rescatar la memoria e identidad en esa materia.

Idanis Paola Rueda Osma, Johanna Calderón Ochoa y Adolfo Enrique Hernández Torres recaban, valoran, clasifican y ponen a salvo ese patrimonio musical que fácilmente podría terminar en los locales de libros de segunda de la calle 41 o en el relleno sanitario El Carrasco, donde van a parar las herencias que pocos valoran.

Al fondo del segundo piso de la Biblioteca ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’, en el Campus Central de la Universidad UNAB, está el Centro de Documentación e Investigación Musical ‘Alejandro Villalobos Arenas’ (CEDIM). Detrás de unos gruesos vidrios hay una especie de bóveda en la que reposan no cientos sino miles de partituras, manuscritos, casetes, libros, programas de mano, fotografías y hasta trofeos marcados con los nombres de compositores santandereanos que en su momento fueron referentes de primer orden, pero que con el paso del tiempo la gente los ha olvidado.

De izquierda a derecha: Adolfo enrique Hernández Torres, Idanis paola Rueda Osma y Johanna Calderón Ochoa. / Foto Pastor Virviescas Gómez

A oídos de la amnesia colectiva, incentivada por las redes sociales y medios de comunicación que obedecen meramente a los ‘rating’, el nombre de Jesús Pinzón Urrea pasa desapercibido. Sin embargo, lo que pocos tienen presente es que se trata del autor de la música del himno del Departamento de Santander, ese que nos eriza la piel cuando entonamos que “Somos ahora los forjadores de un mundo nuevo de paz y fe donde se trenzan tiples y amores y los arados con el laurel”.

Pinzón Urrea nació en Bucaramanga en 1928, estudió composición y dirección de orquesta en la Universidad Nacional y murió en Bogotá en 2016. Fue presentador del programa de televisión “Música para todos”, recibió cuatro premios nacionales composición otorgados por Colcultura y se desempeñó como director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Banda Sinfónica de la Policía, distinguiéndose además por sus piezas en clave indigenista y nacionalista.

El periodista Pablo Rueda Arciniegas (Lebrija 1925-Ibagué 2022) fue quien en 1988 se inspiró para escribir que somos “Hijos audaces de altiva breña a la que amamos con frenesí, somos la raza que lucha y sueña en la conquista del porvenir”, siendo Pinzón Urrea quien aportó los compases. Originales de obras suyas como “Evocación Huitota”, “El piano, su magia y la selva” y “Las voces silenciosas de los muertos”, fueron puestos a salvo por la música Magnolia Sánchez y el historiador Armando Martínez, quienes negociaron la colección, la transportaron en una camioneta y se la donaron a Santander dejándola bajo el cuidado de la Universidad UNAB.

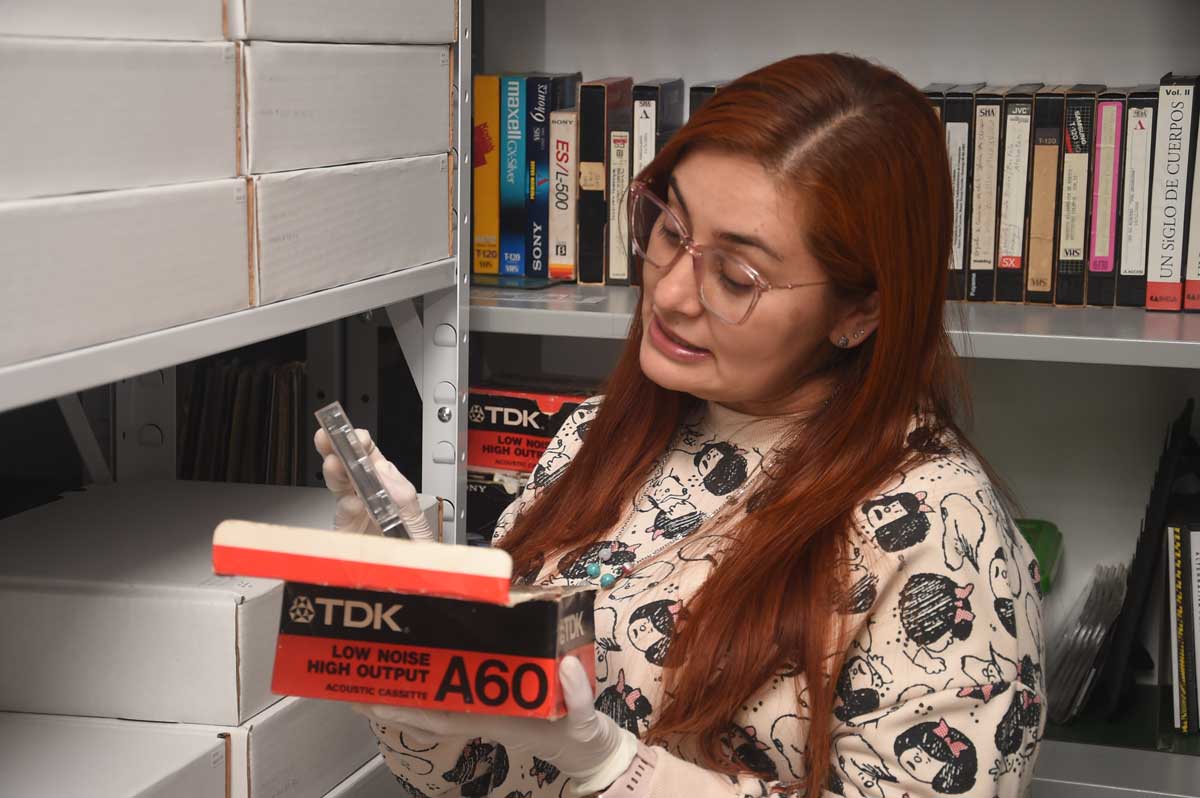

Dotados de guantes de cirugía, batas y en ocasiones hasta de tapabocas, lo que Idanis Paola, Johanna y Adolfo Enrique hacen a 19 grados centígrados regulados es el equivalente a lo que avezados archivistas efectúan en El Vaticano o en un museo como el de Louvre.

La violonchelista bogotana Johanna Calderón Ochoa, docente del Programa de Música de la Universidad UNAB, dedica parte de su tiempo a salvaguardar el patrimonio musical de este departamento y del país recuperando las obras de maestros como Jesús Pinzón Urrea, Jesús Alberto Rey Mariño, Marcela García, Blas Emilio Atehortúa y Gustavo Gómez Ardila, entre otros. / Foto Pastor Virviescas

El siguiente nombre que estos investigadores pronuncian con orgullo es el de Juan de Jesús Anaya Prada, un cura franciscano que compuso al menos 22 villancicos navideños, a los que les realizaron su respectivo análisis semiológico y musical, llamando el interés de expertos en España y en la propia comunidad religiosa. Fray Anaya nació en 1922 en San Andrés (Provincia de García Rovira) y falleció en Bogotá en 2005.

El silencioso rescate incluye a Alejandro Villalobos Arenas (Piedecuesta 1875-Bucaramanga 1938), quien para 1895 era el capitán de la Banda de Músicos del Departamento y cuando estalla la Guerra de los Mil Días es nombrado coronel de las Bandas Revolucionarias en el ejército comandado por el general liberal Rafael Uribe Uribe. El legado de este discípulo aventajado del también compositor santandereano Temístocles Carreño Rodríguez, incluye piezas magistrales como la Obertura “Colombia”, el bambuco “A palo seco”, los tangos “Alba Luz” y “Mirando al azul” o “Ave María” para soprano, aparte de himnos religiosos y conmemorativos.

El ingreso está restringido a esta sección de escaparates blancos enormes que se mueven sobre rieles, permitiendo tener no solo en orden tanto material sino bajo custodia piezas únicas que conforman este tesoro que no posee ninguna otra institución educativa del Nororiente colombiano.

Igualmente pusieron el foco en Jesús Alberto Rey Mariño, ese jovial compositor pamplonés (1956) que falleció tempranamente a los 53 años cuando laboraba como decano de la Facultad de Música de la UNAB. Estudió licenciatura en pedagogía musical en Bogotá, escribió textos como “Creciendo y cantando. Rondas y canciones infantiles”, “Música Maestro” y “De negros y blancos en blancos y negras”, y dejó composiciones como los bambucos “Valentina” y “Vuelamásqueelviento”, lo mismo que el pasillo “Atrapasueños” y en ritmo de latin jazz “Gabriela tiene ganas de bailar”.

Lo mismo acontece con la compositora bumanguesa Marcela García (1950), el director de orquesta Sergio Acevedo Gómez (Bucaramanga 1945-2022), el compositor Blas Emilio Atehortúa Amaya (Medellín 1943-Bucaramanga 2020) y Gustavo Gómez Ardila (Zapatoca 1913-Bucaramanga 2006), quien dio renombre al canto coral de Colombia en el mundo.

Bajo estrictas condiciones de temperatura, higiene y seguridad, más el debido rigor investigativo, la docente y directora coral Idanis Paola Rueda ayuda a la conservación del cuantioso material que ha sido adquirido o donado al Centro de Documentación e Investigación Musical ‘Alejandro Villalobos Arenas’ (CEDIM), que tiene sede en la Universidad UNAB y está al servicio de quienes lo requieran. / Foto Pastor Virviescas

«Es nuestro ADN»

Paralelo a su trabajo cotidiano en las aulas con los estudiantes e incluso en la Orquesta Sinfónica UNAB preparando arreglos o tocando en conciertos, los protagonistas de esta historia se dedican a investigar desde los orígenes familiares y la formación académica de los personajes escogidos, hasta las influencias, estilos y la producción de cada uno de esos maestros y maestras.

Para ello viajan a sus ciudades y pueblos natales, entrevistan a sus familiares, indagan con amigos, escudriñan álbumes fotográficos, buscan libros y referencias en español y otros idiomas, desempolvan colecciones de periódicos y revistas, reciben donaciones de materiales y en caso de no ser cedidos, les hacen reproducciones con tal de no perderles la pista. Luego se sientan a leer y posteriormente crean una narrativa sobre su vida y obra con su respectiva línea de tiempo.

El punto de partida en 2010 fue sobre Villalobos y Rey, en el que participaron la profesora Calderón y su colega Gabriela Echeverri. Quince años después Johana, Idanis Paola y Adolfo Enrique siguen encarretados en esa tarea dispendiosa en la que han tropezado en ocasiones con quienes esperan dinero a cambio de la información o simplemente desconfían del destino final del material.

“Nuestro único propósito es conservar y difundir la historia musical de Santander”, recalca Hernández Torres, “y ampliar un conocimiento que no se tiene del patrimonio musical inmenso de este país”, complementa Johanna, a sabiendas de que requieren más horas, así como una persona de tiempo completo en el CEDIM que catalogue y digitalice (van en el 10 %), además del aporte de investigadores de otras disciplinas. Gran parte del material recuperado lo han pasado a partituras digitales, hecho versiones e interpretado por la Sinfónica UNAB obras que incluso no se tocaban desde hace décadas.

“Debemos recrear nuestra historia y saber qué somos como región. Querámoslo o no eso fuimos, y el ADN nuestro está marcado por eso. A veces edificamos sobre una ilusión, pero si hay material sobre el cual podemos vernos reflejados, será más fructífero el resultado”, comenta Adolfo Enrique.

“Con frecuencia construimos sobre culturas que no son las regionales. Es importante ver la cultura universal, pero la de acá se pierde porque no tenemos el acceso a los materiales que produjeron los creadores de la zona. No hay oportunidad de mostrar lo que somos y adoptamos culturas diferentes porque no habiendo pues hay que hacerlo”, finiquita Hernández Torres.

Es ahí entonces donde aparece la avalancha de cumbias peruanas, argentinas y hasta mexicanas, asumiéndolas como propias y copiándolas. “En parte por eso Bucaramanga no tiene identidad, porque estamos simplemente mirando para afuera y no nos concentramos en investigar para saber qué somos y producir sobre lo que somos y no de la copia de lo que está de moda”, sentencia.

El profesor y compositor Adolfo Enrique Hernández afirma que el propósito de su labor en el CEDIM –de la Universidad UNAB–, es conservar y difundir la historia musical de Santander, lo cual servirá para edificar sobre esos orígenes, más en estos tiempos en que las influencias foráneas son tan evidentes y arrasadoras. / Foto Pastor Virviescas

Más artículos de esta edición

La brecha digital agrícola: cuando la innovación no germina

La brecha digital agrícola: cuando la innovación no germinaUna reflexión crítica al proceso de apropiación de los avances tecnológicos en el campo colombiano. Una mirada en primera persona sobre los...

¿Qué les ‘duele’ a nuestros adultos mayores?

¿Qué les ‘duele’ a nuestros adultos mayores?La capital santandereana tiene una población de 623.881 habitantes, según estimaciones del DANE y de acuerdo con el Observatorio Nacional de...

Artículos de otras ediciones

La cirugía bariátrica, una respuesta para la obesidad mórbida y enfermedades asociadas

La cirugía bariátrica, una respuesta para la obesidad mórbida y enfermedades asociadasDatos de 80 pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía de reducción de peso en Bucaramanga mostraron una...

Pedro Romero: de la malaria al cáncer en cuatro actos

Pedro Romero: de la malaria al cáncer en cuatro actosEl investigador colombiano que hace 40 años se involucró en el desarrollo de vacunas contra el parásito Plasmodium hoy hace parte de la élite de...

Carreteras hechas con residuos de Ecopetrol

Carreteras hechas con residuos de EcopetrolLos sedimentos de hidrocarburos pueden convertirse en asfalto para construir vías terciarias o escenarios deportivos en Colombia. Esta es la propuesta de...

¿Por qué somos uno de los países más biodiversos del planeta?

¿Por qué somos uno de los países más biodiversos del planeta?Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año se llevará a cabo la Cumbre de Diversidad Biológica en Cali. Proteger la...

“Tenemos que pagar por los recursos que Colombia ofrece al mundo”

“Tenemos que pagar por los recursos que Colombia ofrece al mundo” Entrevista con la alemana Ulrike Schmid-Staiger, líder del Grupo Desarrollo de Biotecnología de Algas del Instituto Fraunhofer, el...

Más allá de una ‘molécula mágica’ contra la preeclampsia

Más allá de una ‘molécula mágica’ contra la preeclampsiaLa preeclampsia es una enfermedad que cada año mata a miles de embarazadas. La investigadora UNAB María Carolina Páez Leal recalca a las...

Por Franz Dieter Hensel Riveros

Por Franz Dieter Hensel Riveros Por Erika Alcira González Pinto

Por Erika Alcira González Pinto