Por Luis Fernando Rueda Vivas

Director Oficina de Comunicación Organizacional UNAB – Periodista con Maestría en Comunicación Digital y Especialización en Periodismo Electrónico.

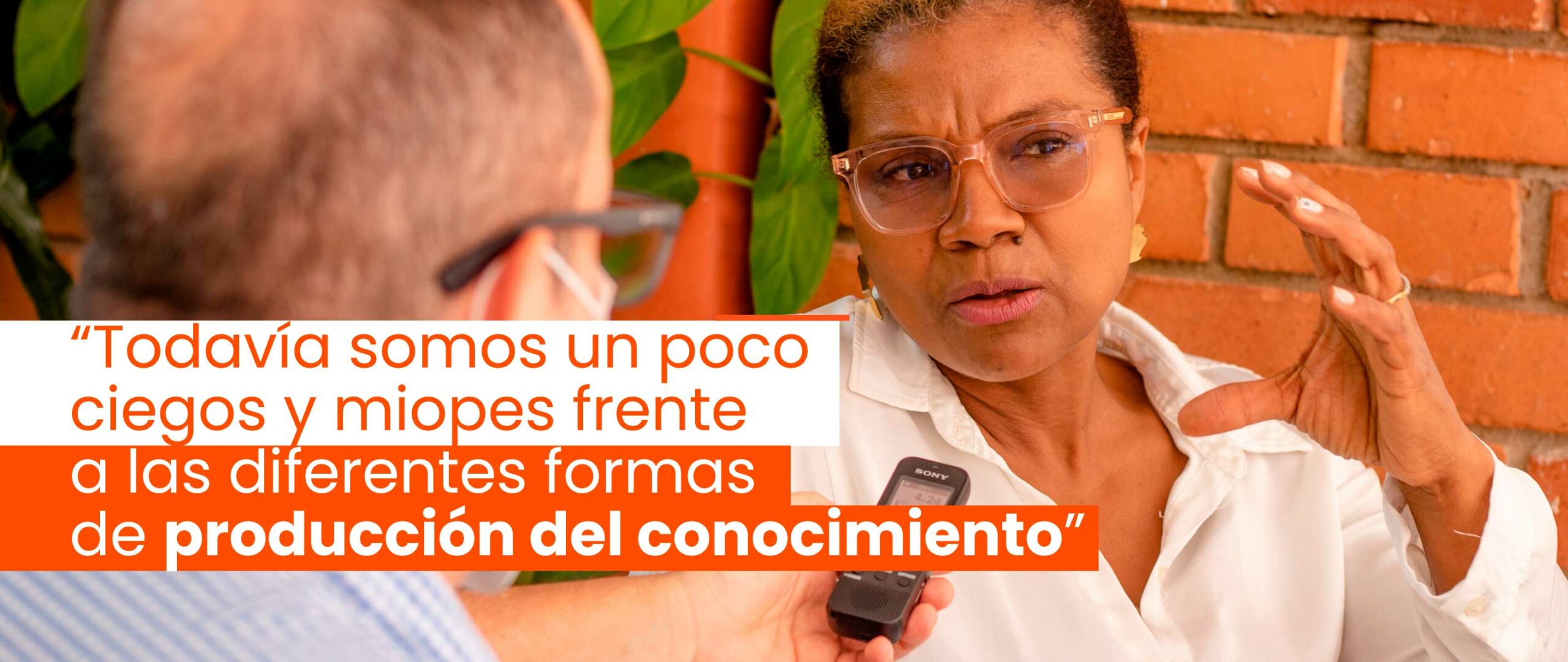

Mabel Gisela Torres Torres (Bahía Solano, 1972) es una bióloga que tuvo la responsabilidad de ser la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, en la administración de Iván Duque Márquez. Su trabajo lo ha desarrollado primordialmente en el departamento de Chocó, de donde es oriunda. Ella defiende la ancestralidad como un recurso valioso, que permite enfoques diferenciales, sin embargo, estuvo en el ojo del huracán luego de que una publicación diera cuenta sobre presuntos procesos alejados del método científico, con un hongo llamado ganoderma, el cual es consumido como bebida por pacientes con cáncer ante una eventual cura.

Torres Torres estuvo en la UNAB y Ciencia Abierta aprovechó para dialogar con la exministra, quien respondió las preguntas sobre su paso por esa cartera, la utilidad de las misiones de sabios en Colombia, las brechas que separan a su región para acceder al conocimiento, las dificultades de un sector incipiente y, claro está, sobre el episodio que terminó sacándola del gabinete.

Mabel Gisela Torres Torres. / Foto por Valery Ruiz.

Usted fue la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, ¿después de haberlo sido a qué se dedica ahora?

Haber sido la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, de verdad, fue un gusto, un honor y un privilegio. Ahí aprendí muchas cosas, en parte lo que la política puede hacer para incidir, aprendí que es un lugar para poner nuestro conocimiento desde un enfoque diferencial.

Haber estado en la construcción de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación (CYT) me sirvió para muchísimas otras cosas más, dada la trayectoria que ya traía sobre los temas territoriales. Estoy dedicada a dictar clases, movilizando tres estrategias: una relacionada con jóvenes, que se llama “Metamorfosis”, que busca construir sinergias para la transformación.

También trabajo en un proyecto llamado “Mujeres moviendo conocimiento”, una estrategia de empoderamiento desde la identidad, y estoy en una propuesta de fortalecimiento económico y regional a través de emprendimientos y empresas de bioeconomía en el Chocó y en el Pacífico colombiano. Creo que hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer con los gobiernos locales y departamentales, y es que apropien CYT dentro de sus planes de desarrollo.

«Creo que hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer con los gobiernos locales y departamentales, y es que apropien CYT dentro de sus planes de desarrollo».

En la historia reciente Colombia ha tenido dos misiones de sabios, una en 1994 bajo la presidencia de César Gaviria, y otra en 2019 en el mandato de Iván Duque. Usted hizo parte de esta última, ¿para qué sirven esas misiones?

Sirven para integrar comunidad, para construir una visión política, científica y educativa del país. En realidad es una hoja de ruta que utiliza las potencialidades que tiene Colombia para determinar cuáles son nuestras prioridades, pero como siempre digo, la Misión de Sabios no es una responsabilidad solo del Estado, que tiene que construir las plataformas y generar los medios para facilitar su trabajo.

Para que la Misión realmente se consolide como una apuesta de país, tiene que ser apropiada por los actores y ¿quiénes son los actores? Los gobiernos departamentales, el sector productivo, la sociedad, la academia. Entonces para eso sirve, para orientarnos como país en una construcción de una visión científico-política.

«Para que la Misión realmente se consolide como una apuesta de país, tiene que ser apropiada por los actores. Los gobiernos departamentales, el sector productivo, la sociedad, la academia. Entonces para eso sirve, para orientarnos como país en una construcción de una visión científico-política».

¿Cómo fue ese paso de ser un departamento administrativo como Colciencias a convertirse en un ministerio como el de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Significó cambiar la mentalidad de que no era un departamento administrativo operativo, sino una organización, una institución, que construye políticas públicas, entonces la transición significó eso, orientarnos en revisar políticas públicas necesarias para el país. Una de las más importantes era la de CYT.

Se construyó la política pública de apropiación social, se dejaron todos sus lineamientos muy avanzados, también la política de conocimiento ancestral y tradicional, pero hay otras políticas que necesitamos trabajar, que dejamos como ruta orientadora, y es la política de jóvenes y niños de formación y vocaciones científicas.

«Se construyó la política pública de apropiación social, se dejaron todos sus lineamientos muy avanzados, también la política de conocimiento ancestral y tradicional, pero hay otras políticas que necesitamos trabajar».

¿Qué tanto entiende el mundo político la ciencia, en un país que –no nos podemos decir mentiras– está rezagado en su desarrollo?

Muy poco, la verdad. Le voy a dar dos datos básicos: cuando yo llegué al Ministerio lo primero que hice fue buscar las cifras de cuántos planes de desarrollo incorporaban CYT, y en ese momento estábamos en el 27 por ciento que lo hacía, lo que nos decía que necesitábamos hacer más pedagogía.

Lo hicimos entonces y logramos llegar al 91 %, y parte de mi análisis es que alcanzar ese resultado en los planes de desarrollo, que iba ligado a la pedagogía, nos permitió destrabar casi dos billones de pesos que había en el Sistema General de Regalías para CYT. Se empezó también una orientación hacia la inclusión y el enfoque diferencial de pertinencia e impacto de la CYT en las regiones, por lo tanto logramos tener proyectos que generarán más transformación.

%

de los planes de desarrollo incorporaban ciencia y tecnología hasta 2019. Luego de la llegada de la exministra esa cifra aumentó a 91 %.

Usted tiene una amplia hoja de vida, ha dedicado gran parte de su tiempo a trabajar en su región, la cual forma parte de esa mal llamada ‘periferia’ de Colombia. Ayer leía un dato que me abrumó: de los niños que entran a primer grado de primaria sólo el 50 % alcanza el bachillerato, y de esos que lo logran, tan sólo el 50 % ingresa a una universidad. ¿Qué le diría a uno de estos muchachos para que la viera como ese referente de que, desde esa región de donde usted viene, ha logrado dedicarse a hacer ciencia y a demostrar que sí se puede?

Cuando hablamos de cifras del 50 por ciento de acceso a la educación superior, nos referimos a los territorios que tienen esas posibilidades, pero cuando hablamos de zonas como el Pacífico, el acceso a la educación superior de los jóvenes no pasa del 20 %, entonces ya hay una heterogeneidad. Yo dicto clases en la Universidad Tecnológica del Chocó y a veces los jóvenes no tienen ni para transportarse de su casa a la universidad.

Hay unas diferencias muy grandes que limitan el acceso, también los jóvenes han perdido la motivación. Tenemos que, como país, generar una estrategia, una dinámica o un mecanismo para que nuestros jóvenes no “tiren la toalla”, sea en la formación técnica, sea en el emprendimiento, porque eso es otro tema, no todos los jóvenes quieren ir a la universidad y esta no es la única solución para generar progreso y bienestar.

«Cuando hablamos de zonas como el Pacífico, el acceso a la educación superior de los jóvenes no pasa del 20 %».

En su paso por el Ministerio fue criticada por el trabajo que ha hecho con los hongos, específicamente el ganoderma, como una posible terapia para la cura contra el cáncer. Su mundo es la biología y la microbiología, lo que generó inquietud por parte de esa ‘ortodoxia’ dentro de la ciencia, que la señaló de correr la cerca del rigor científico. ¿Qué tanto prima esa ortodoxia dentro del desarrollo de la ciencia?

Creo que todavía somos un poco ciegos y miopes frente a las diferentes formas de producción del conocimiento, pero también somos fundamentalistas y ortodoxos. Parte de lo que pasa con el mundo científico, es que jerarquizamos tanto el conocimiento y le hemos dado poco poder a otras formas de producción de conocimiento, que nos separamos y necesitamos construir un mundo en donde realmente nos integremos y valoremos al otro.

A mí de verdad cuando la gente me decía pelee, responda, yo no tenía ninguna intención de responder sencillamente porque mi formación científica, que está muy complementada con el conocimiento ancestral y eso no lo voy a negar nunca, porque yo fui criada dentro de las prácticas ancestrales, creo que los ataques se dieron más por la persona que soy, ¿no? Mujer negra, de región, no pertenece a las clases sociales de los científicos en Colombia, que es tradicionalista, y entonces ahí hay una intención de no dar los méritos.

Cuando revisamos la literatura científica de ganoderma, vemos todos los avances que se han hecho. De por sí en mi tesis doctoral, que fue laureada en México, logré determinar metabolitos secundarios de ganoderma con alguna aplicación terapéutica. Desafortunadamente se desconfiguró una entrevista por parte del periodista en donde puso palabras en mi boca que decía que yo no creía en el método científico, que no fue así.

«Creo que los ataques se dieron más por la persona que soy, ¿no? Mujer negra, de región, no pertenece a las clases sociales de los científicos en Colombia, que es tradicionalista, y entonces ahí hay una intención de no dar los méritos».

¿Cómo analiza el futuro a corto y mediano plazo con lo que está sucediendo en este momento en nuestro país?

Estamos cambiando de un modelo más tradicional, que lleva muchos años, a un modelo que hace una propuesta distinta, yo no estoy diciendo que sea mala o buena, pero lo que sí creo es que va a introducir nuevos elementos. Los temas de inclusión y enfoques diferenciales van a estar allí muy presentes, pero sobre todo lo que creo es que el solo hecho de tener un gobierno distinto genera un cambio de mentalidad, genera un cambio de chip. Que eso sea para bien o para mal, no lo sabemos, pero creo que sí, que va a haber un cambio.

Más artículos de esta edición

Un ranking de países y partidos con mayor riesgo de corrupción

Un ranking de países y partidos con mayor riesgo de corrupciónUna investigación sobre regulaciones anticorrupción en 18 países y en 85 partidos políticos en América Latina establece cuáles están más...

La revolución del Banco Multitejidos y Centro de Terapias Avanzadas

La revolución del Banco Multitejidos y Centro de Terapias AvanzadasEn FOSCAL Internacional funciona un centro de investigación pionero en Colombia, que trabaja a partir de donantes y células...

La producción científica como vehículo para la productividad

La producción científica como vehículo para la productividadAfianzar las alianzas entre universidades y empresas, e impulsar proyectos productivos son algunas de las propuestas de Salim Chalela...

Justicia ambiental: por la protección de los recursos naturales

Justicia ambiental: por la protección de los recursos naturalesEn un esfuerzo por fortalecer la lucha contra los delitos ambientales, 75 funcionarios de diversas regiones de Colombia han asumido el...

¿Dónde y por qué surgen los conflictos socioambientales de Santander?

¿Dónde y por qué surgen los conflictos socioambientales de Santander? Investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB (IEP) indagaron sobre los orígenes y consecuencias de estos...

“Las élites de Latinoamérica mantienen una perspectiva colonial”

“Las élites de Latinoamérica mantienen una perspectiva colonial”En esta entrevista, el periodista brasileño Dennis de Oliveira comparte cómo la intersección entre identidad, cultura y resistencia ha...

Artículos de otras ediciones

¿Por qué somos uno de los países más biodiversos del planeta?

¿Por qué somos uno de los países más biodiversos del planeta?Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año se llevará a cabo la Cumbre de Diversidad Biológica en Cali. Proteger la...

“Tenemos que pagar por los recursos que Colombia ofrece al mundo”

“Tenemos que pagar por los recursos que Colombia ofrece al mundo” Entrevista con la alemana Ulrike Schmid-Staiger, líder del Grupo Desarrollo de Biotecnología de Algas del Instituto Fraunhofer, el...

Más allá de una ‘molécula mágica’ contra la preeclampsia

Más allá de una ‘molécula mágica’ contra la preeclampsiaLa preeclampsia es una enfermedad que cada año mata a miles de embarazadas. La investigadora UNAB María Carolina Páez Leal recalca a las...

La inteligencia artificial busca trabajo en las unidades de cuidados intensivos

La inteligencia artificial busca trabajo en las unidades de cuidados intensivosLos hospitales están abriendo sus puertas a la inteligencia artificial. En Bucaramanga el ingeniero Hernando González...

Los maestros que construyen paz en San Vicente del Caguán

Los maestros que construyen paz en San Vicente del CaguánDar voz a profesores de escuelas urbanas y rurales afectados por el conflicto armado en este municipio está permitiendo entender cómo la...

Si la silla de ruedas no es eléctrica, hagámosla eléctrica

Si la silla de ruedas no es eléctrica, hagámosla eléctricaUn proyecto desarrollado por la Universidad UNAB permite adaptar este tipo de vehículo para mejorar la movilidad de personas con...

Por Erika Alcira González Pinto

Por Erika Alcira González Pinto